Au fil du temps, El tiempo en hebra , mars 2023

Si l'art est avant tout une affaire d'actions à conduire, de gestes à accomplir, c'est sans doute parce qu'il est également, et peut-être surtout, une des occasions précieuses et irremplaçables de penser avec les mains. On peut dès lors considérer toute œuvre, quelle qu'elle soit, et sous un certain jour, comme l'archive de la série d'opérations que des verbes d'action auront accompagnées. C'est-à-dire, et en même temps, de la suite souvent désordonnée de ces pensées, chaque fois aussi disparates, aussi aléatoires que décisives — désirs, besoins, calculs et rêveries — auxquelles l'œuvre doit à terme, via la main, l'essentiel de son allure plastique.

S'agissant de celle de Sylvia Velasco Oiticica, la chose est à ce point évidente qu'elle impressionne d'emblée. Face à l'ensemble de ses sculptures si singulières, tantôt hirsutes et véhémentes, tantôt sages et réglées, on se prend en effet à imaginer ce qu'auront impliqué, chacune en leur ordre et chacune au moment opportun, les actions spécifiques de tendre, nouer, attacher, rouler, enrouler, étirer, tordre, envelopper, prolonger ou encore celles, sûrement plus concertées, d'associer, d'aérer, d'écarter ou de densifier, etc. Et ce qui frappe, c'est que chaque sculpture non seulement donne à voir ainsi une forme volumétrique complexe et raffinée, mais expose délibérément sa cause matérielle dont le fil de couleur est à la fois l'élément crucial et le vecteur de ces actions.

Ici, on s'interroge. À quel genre de pensée ces actions-là auront-elles été associées ? Par quoi la main a-t-elle pu se trouver investie ? Qu'on regarde les sculptures, on tiendra peut-être un début de réponse. On verra notamment que par-delà l'élaboration des volumes, par-delà le seul agencement spatial qui les détermine, c'est bel et bien quelque chose comme une figuration du temps qu'elles semblent nous présenter. Ou plutôt — car le temps, lui-même condition de la figuration, est précisément ce qui s'y dérobe —, une manifestation de ce que l'épreuve du temps permet de se figurer. Apparaît alors que chacune de ces sculptures vaut tout à la fois comme l'attestation, locale et chatoyante, de l'aventure d'une durée — cette infinie patience qu'il aura fallu déployer pour donner forme au fil d'une pensée — et comme la tentative réitérée, sinon de capturer, du moins de retenir « un peu de temps à l'état pur »*.

Pierre Parlant

* Marcel Proust, Le temps retrouvé

“Mieux vaut toujours voir une chose pour la première fois que la connaître / Car connaître c’est n’avoir jamais vu pour la première fois.“ Fernando Pessoa

Vieillir signifie souvent ne plus retrouver la source de ce que l’on cite. Reste à tenter de se souvenir de la chose et espérer s’en rapprocher au plus près. Oscar Wilde a dit un jour qu’avant Turner il n’y avait pas — ou du moins personne ne voyait — de brouillard à Londres.

Alors qu’il était pour la énième fois face au Pain de Sucre, Nelson Rodrigues a réalisé la présence de celui-ci et s’est dit que “seuls les prophètes voient l’évidence”.

Notre quotidien nous anesthésie et beaucoup de nos artistes ont montré, de manière différente et personnelle, des aspects du Brésil que dès lors nous apprécions beaucoup mieux. Des exemples en peinture : Tarsila, Volpi, Guignard, Beatriz Milhazes.

Contrairement à ce qu’elle croit, Sylvia Velasco Oiticica est surprise qu’on trouve ses peintures plus européennes que brésiliennes. Ce qui la stimule ici, c’est en réalité ce qui est évident pour nous : la lumière, la couleur, le chaos, le bruit et tant d’autres caractéristiques des excès tropicaux de notre peuple métis qui vit avec tant de différences, pour le meilleur et pour le pire.

Depuis son arrivée par le Nordeste, jusqu’à aujourd’hui à Rio, ses travaux intègrent et reflètent ses découvertes. Française, née à Madrid, Sylvia apporte une mémoire culturelle européenne qui transparait dans ses peintures. L’influence de Gaudí — en particulier le Parque Güell — est clairement visible dans son travail organique et baroque.

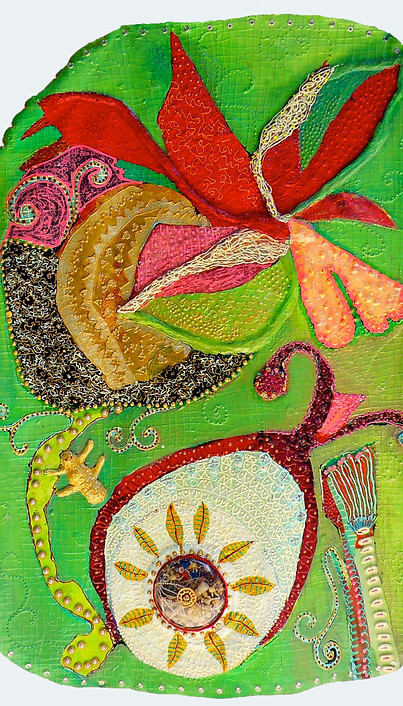

Elle peint et repeint ses toiles qu’elle découpe en fragments et qu’elle colle de nouveau sur d’autres toiles vierges pour créer une espèce de patchwork. Elle crée des figures ou presque, en acrylique qu’elle orne de broutilles achetées au Saara, de dorures décoratives, de babioles et de perles en plastique : les choses qui l’interessent sont d'une beauté bon marché et jetable, à la fois banale et pauvre mais qui se transforme dans le luxe kitsch des fêtes païennes et religieuses du Nordeste, du Carnaval, etc.

Il y a dans ses peintures une figuration ambiguë qui demande notre attention pour sentir ce qui est dans l’œuvre comme dans notre imagination. Nous voyons des visages, des bestioles, des papillons et autres insectes, des feuilles, des fleurs qui se forment et disparaissent sous nos yeux. Cette quasi figuration, certainement quelque peu ironique, est proche de celle d’une Nikki de Saint Phalle et même des œuvres de l’Art Brut. Dans ses derniers travaux, une plus grande organisation dans la structure et une sophistication dans l’aspect décoratif nous fait penser indirectement à Klimt, ce qui n’est pas rien.

Victor Arruda | Rio, Juin 2011

Primeiro, o que viu ao chegar da Europa: a explosão jubilatória das pechinchas nos mercados do Nordeste.

O real barato. Milionários de espelunca ostentando quinquilharias.

O sol do agreste prismado no azul das piscinas naturais.

O Brasil lhe descortinou um vasto campo de experimentação que veio se somar a um imaginário já marcado pela estética do excesso de suas origens mediterrâneas. De matéria justaposta, cortada e recomposta na sobrecarga de elementos díspares, espargidos pela tela plastificada, fez a estetização do banal, do cotidiano.

Depois, o acampamento no Rio: o SAARA. Nada como um amigo na alfândega e adjacências. A casa Caçula para todos os bolsos. O real caro: malandragem, camelotagem, agiotagem.

Daí o vivo interesse pela produção artesanal que os ritos sociais promovem no Brasil. Casamentos, aniversários, procissões são pretextos para uma bateria de objetos decorativos feitos de material sem valor, produzidos às toneladas pelas fábricas do Oriente.

E as datas sem os fatos. O 25 de março nas lojas paulistanas vale quanto pesa. A China-Kalunga. O Ceará-Coringão.

Artes de mão essencialmente feminina, na humilde exuberância que começa na mulher rendeira e passa pela costureira boliviana, chegando ao auge na produção das afrodescendentes no carnaval carioca. Sofrendo, todas elas, uma dura lição de mercado: quem ganha pouco tem que fazer muito. Aceita-se encomendas.

Ricardo Oiticica | Rio, 2010